我が家の光熱費と環境への取り組み – 2023年の振り返り

毎年恒例となっている、我が家の光熱費とCO2排出量の報告です。2023年はどのように変化したのか、そして環境への影響はどうだったのか、見ていきましょう。

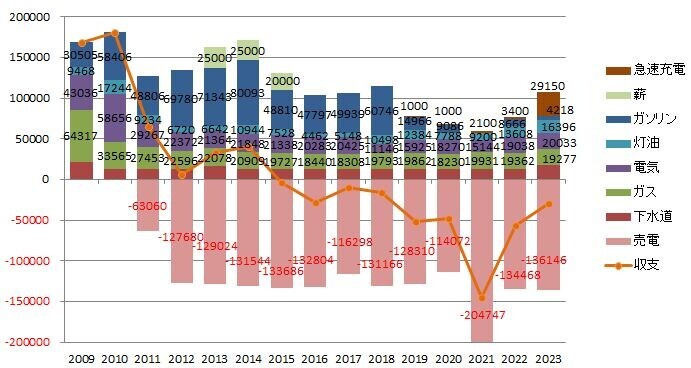

光熱費の変化

2023年の我が家の光熱費は、合計で106,894円でした。これは前年より29,620円の増加です。主な原因は以下の通りです。

急速充電カードの支払い: これまで利用していた無料キャンペーンが終了し、月に2,200円から2,750円の費用が発生し、25,750円の増加となりました。

灯油代の増加: 灯油の使用量が少し増え、18リットルを8回使用しました。これにより、合計16,396円となりました。

電気代の微増: 電気の使用は481kWhから457kWhへと減少しましたが、料金はわずかに増加し、20,033円となりました。

水道料金の値上げ: 水道料金が4,620円増加し、17,820円になりました。

太陽光発電の売電は前年とほぼ変わらず1,678円増え、トータルの収支は29,252円のプラスで、前年より27,942円の減額となりました。ほぼ急速充電カードの料金分なので、この大きな負担については、そのうち何らか対策するつもりです。

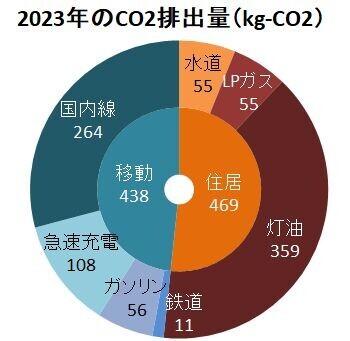

CO2排出量の計算

環境への影響を考えるため、今年もCO2排出量を計算しました。前回からいくつか見直しを行い、特に、電力は自然エネルギー100%を選択しているため、排出量ゼロとして計算しています。具体的には、以下のように算出しました。*1

住居: 469kg-CO2

移動: 438kg-CO2

一人当たり: 合計907kg-CO2を家族人数で割り、一人当たり454kg-CO2

追記)ちなみに、売電することで近隣家庭のCO2排出量を削減でき、売電量が8,042kWh/年だったので、CO2排出削減量は2,501kg-CO2。

上記の排出量との差し引きで-1,594kg-CO2、一人当たり-797kg-CO2を削減できたということになります。

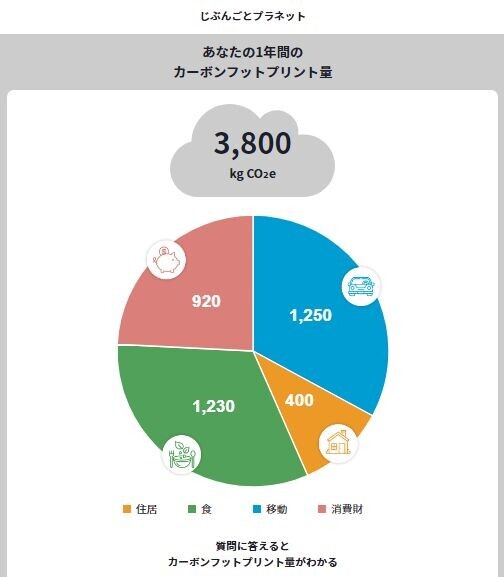

後述の「食」や「モノとサービス」は、シミュレーションによると自分の場合はどちらも1,000kg-CO2ほどなので、これらも加味すると生活全般の排出量は、約1,200kg-CO2となりました。1.5℃目標を満たすには2030年までに排出量を一人当たり1,000kg-CO2まで削減する必要があるとの試算があり*2、その値にかなり近い値でした。ちなみに、日本人の平均は7,600kg-CO2だそうです。*3

環境への取り組みと今後の目標

我が家では、日々の生活で「環境に優しい暮らしはお財布にも優しい」をモットーに暮らしの体質改善を進めてきました。しかし、光熱費の増加やCO2排出量を見ると、まだ改善の余地があることがわかります。例えば、灯油の消費をどうしたら減らせるのか、帰省は飛行機から鉄道に切り替えられないか、などは検討課題かと思います。

また、「じぶんごとプラネット」というサイトで生活全体のCO2排出量をシミュレートすると、住居や移動以外にも「食」や「モノとサービス」が大きな影響を与えていることがわかります。これらの領域でもCO2排出量を削減するための方法も引き続き模索していきたいと思います。

みなさんへのメッセージ

暮らしを環境に優しいものに変えるのは、時間がかかることもあります。時には、新しい家電を買うなど、初期投資が必要な場合もあります。でも、長期的には、このような変更がお金の節約につながりますし、結果として物価上昇の影響を軽減できます。さらに大切なことは、このような取り組みが未来の世代や自然にとっても良い影響を与えるということ。今、私たちが行動を起こすことで、これからの未来が地球にとってより良いものになるよう貢献できるということに、大きな喜びを感じます。

以下にいくつかお役立ち情報を紹介しておきます。

1.じぶんごとプラネット…質問に答えるだけでCO2排出量をシミュレートできます。

2.eneco …Looopでんきの再エネ100%のサービス。電気のCO2排出量をゼロとみなせます。

3.Yahoo! 乗換案内アプリ ... 電車、車、飛行機など利用時のCO2排出量を表示!

中古電気自動車のすすめ

なるべくCO2を出さない暮らしを目指すときに、電気、熱、交通のうちの交通分野でのCO2削減が一番難しいと言われています。現状、自動車のCO2削減対策に関して言えば、再エネで電気自動車を走らせる、のほぼ一択で世界は動いているのだと思います。

日本の場合は、様々な選択肢を模索中で、電気自動車の普及の足かせになっているように思いますが(車体価格が高止まり、急速充電ステーションの普及や大容量化がなかなか進まないなど)、文句を言っていても仕方ないので、自分で実践しようと思ったのが、4年のほど前。今なら日産サクラなどお手頃価格のものも販売され始めましたし、もう少し待てばBYDの高品質低価格のものも出回り始めるのでしょうが、その頃は選択肢が少なく、中古市場で日産リーフが割安で出回っていることに気づき(新車価格約400万円が、程度の良い車両でも100万円以下がザラ)、2019年に中期のリーフ(24kWh)を車体価格84万円でネット購入(事故歴なし、11セグ、販売元は日産ディーラー)しました。

割安な理由は、電気自動車が普及していないことや、急速充電ステーションが少ないことに加えて、初期の日産リーフはバッテリーが劣化しやすいとされ、充電の仕方が悪いと劣化する(いわゆる「セグ落ち」)のに対して、バッテリー交換費用が高額(新品で70万くらい?、リサイクルバッテリーで30万くらい?)ことなどに拠るものと思います。セグというのは、日産リーフの場合、多くのセルが12のまとまりに収めてあり、このまとまりのことをセグと呼ぶようです。自分の場合は、劣化の少ない11セグのものを購入し、4年間で2セグ落ちして、現在9セグの状態です(走行距離は約5,000km/年程度)。

https://www.flickr.com/photos/nissanev/41069785041/

自宅で充電する場合は、200Vの専用コンセントが必要で、設置費用は状況によりまちまちですが、我が家では分電盤から玄関までそこそこケーブルを長く引く必要があり9万円ほどかかりました。また、冬期は道路際に車を止めるため、玄関からの距離があり、15mの充電ケーブルの購入(4万5千円ほど。ヤフオクで購入)が必要でした。

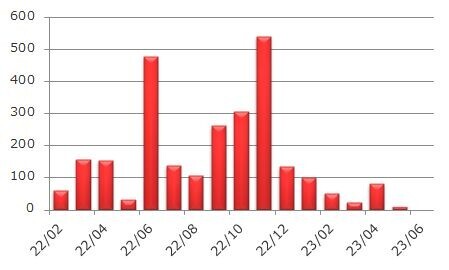

急速充電するなら充電認証カードを入手するのが良く、自分は日産と契約しました(税抜き2千円/月で充電し放題、5年契約)。現在は、電気代高騰などの影響もありかなり値上ってます。

充電時間は普通充電200Vで1時間に3kWh、急速充電は50kWの充電設備なら30分で15~20kWhほどですが、気温によっても変動が大きいです(寒いと充電が遅くなる)。

バッテリーの劣化防止ため、充電時には以下のことを気を付けています。

・満充電や過放電はなるべく避ける

・そこそこ充電されている状況で、継ぎ足しは充電しない

・なるべく普通充電を優先する(急速充電より負担が少ないらしい)

電気自動車にして良かったこととしては以下でしょうか。

・静かで振動も少なく乗り心地が良い

・モーター駆動なので加速が良い

・雪道に強い(重心が低く、タイヤ空転時の反応性が良い)

・自宅で充電できる(ガソリンスタンドに行かなくて済む)

・自家発電で充電できるので、電気代が安い(下のグラフ)

・メンテナンス費用がガソリン車よりかからない(オイル交換不要、ブレーキパッドの劣化が少ないなど)

・そして、太陽エネルギーで充電すれば(再エネ100%の電気でも)CO2排出ゼロで移動できるので罪悪感が少ない!(ちなみに、日産のディーラーでの充電は100%再エネの電気になるそうなので、ますますCO2排出量が減らせます)

また、航続距離が短いので、長距離運転では以下の点には気を遣う

・充電ポイントの確認や過去の走行履歴の把握が重要(特に峠越え)

・上り坂や高速道路では電費が落ちがちなので、スピードは控えめに

・寒さに弱い(電費が落ちる、充電が遅くなる)

・エアコンは極力使わない(大雪の立ち往生で凍死するという噂はデマで、シートヒーターを使えば十分やり過ごせるそうです)

・急速充電は買い物のついでなら苦にならない(たまに先約あり困る)

まとめです。

・先の見えない不安定なこの時代、個人や地域、国の自給率UPが極めて重要。インフラ投資には時間がかかるので、長期的な視点、計画が必要で、余裕のある今のうちに早めの着手が大切

・自然の中で移動の少ない暮らしをしていると、自然のペース(晴れの日にだけ充電)に合わせて行動できるので、気持ちが良くて、とても楽ちん

カーボンフットプリントを測ろう

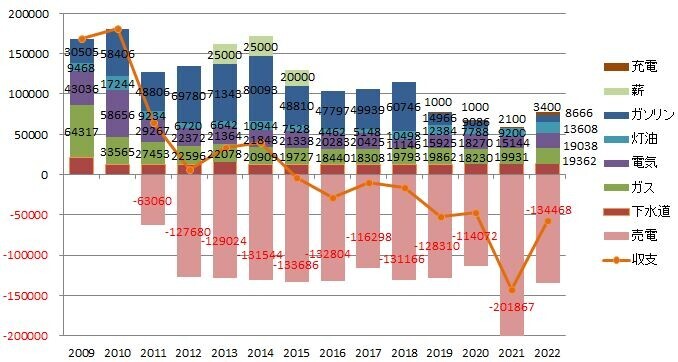

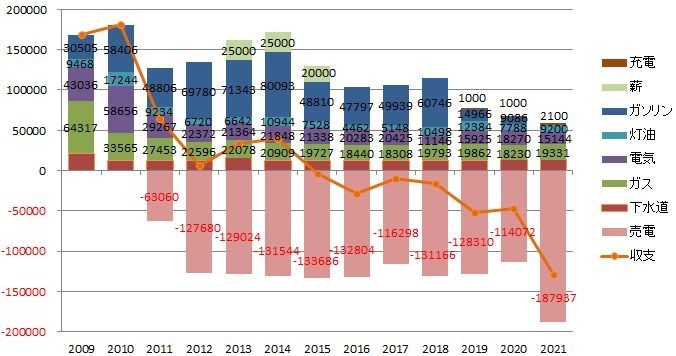

上図は2022年の我が家のエネルギー収支(光熱費収支)です。3年連続で支出が右肩下がりでしたが、去年は大きく増加に転じてしまいました(年間77,274円)。軽トラの利用機会が増えたこと、灯油の使用量が増えたこと、電気料金の高騰(及び電力会社の変更)が要因です。ちなみに買電量は552kWhから481kWhと減っています。それでもダブル売電もあり、収支で見ると57,194円のプラスでした。

今回は新たな取り組みとして、CO2排出量(カーボンフットプリント)に着目してみました。日本では平均して7.2トンのCO2を排出しているそうですが、私たちの社会を健全に維持する(1.5℃目標を達成する)には、これを1人当たり年間1トン、1/7くらしにCO2の排出を抑える必要があると言われています。1トンが目標として、自分がどれくらいCO2を排出しているのか、を算出してみました。

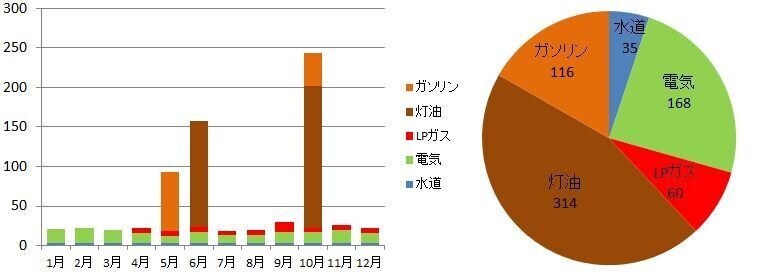

まずは、家でのエネルギー利用(住居部門)。自治体などがウェブ上で提供している環境家計簿を参考に、我が家でのエネルギー使用量をCO2排出量に換算したのが下図です。トータルは約700kg-CO2で、電気やLPガスに比べて金額が少なかった灯油とガソリンのCO2排出量が多い点が特徴的ですね。電気は再エネ100%のサービスを利用しているのでCO2排出ゼロでも良いかとも思ったのですが、一般的な換算値(CO2排出係数=0.35kg-CO2/kWh)で考えました。ちなみに、LPガスは6kg-CO2/m3、灯油は2.49kg-CO2/L、ガソリンは2.32kg-CO2/L としました。

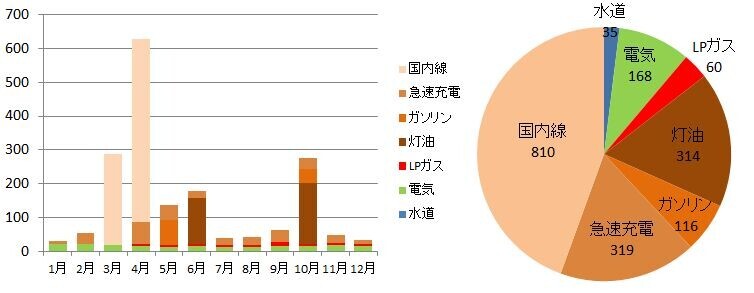

家でのエネルギー利用に加えて移動について、リーフの急速充電や帰省時の飛行機利用を加味したものが下図です。家族に不幸があり、仙台ー千歳を3往復したことがCO2排出に大きく寄与しています(仙台空港までリーフでの移動もそれなりに効いている)。

しかし、私たちの暮らしで排出されているCO2は、住居や移動以外にも物の購入や旅行、サービスなど様々な場面で排出されていて、これを計測する手立ては現状ありません。そこで簡単な設問に答えることでおおよそのCO2排出量をシミュレーションできるサイトを利用してみました。その結果が以下のように3.8トンとでました。家計や移動の計測値よりは少し低めの値なので、実際にはもっと排出してそうです。これをなるはやで1トンまで減らすのが我が家の当面の目標になるでしょうかね。

あなたのカーボンフットプリントはどれくらい?

給湯の脱炭素化を考える(その3)

冬も終わり、太陽光パネルの発電量も増えてきて、この電気を安く売るより化石燃料の消費を減らすために使いたい欲求も強まってきたので、エコキュートの見積もりを取ることに。

そこで発覚したのは、以下の点。

- 思ったより高額(汗)。

- 室外機(ヒートポンプユニット)は外に置かないといけない。→ 今は石油給湯器を土間に置いているので、同じでいけるかと思いましたが、だめらしい。裏磐梯の冬場の寒さを考えると凍結防止ヒーターの電力消費がすごいことになりそう。

- 貯湯タンクのお湯は冷めないように日々加温するらしい。→ グリーンシーズンはなるべく晴れた日だけ稼働するように考えていたけど、そうもいかない?

今は冬期でも使用時以外は給湯器の通電は切っていて、一日一回通電して水を循環させれば凍結しないのだけど、室外機が外にあるとそうはいかないし、そもそも通電状態を維持しないと貯湯タンクの温度も保たれないとなると、今までのやり方が通用しないわけで。

あとは、安い夜間電力が前提のところがあって、必要な時にだけお湯を沸かすのに比べるとエネルギー消費は大きく、状況が変わってお湯の使用量を節約したくなっても融通が利かないというところもちょっと後々後悔しそうな気がしなくもない(今の政府のエネルギー基本計画や世界情勢を見ているとエネルギーコスト高騰に対するレジリアンスは高くしておく必要がありそう)。

ということで、エコキュートの導入は一旦保留で、代替案として、晴れた日は電気でお湯を沸かし保温しておいて、それを夜にお風呂に使うことにしました(自分だけ)。具体的には十分な発電量があるときはティファールの電気ケトルでお湯を沸かし、6リットル分を魔法瓶(1個3280円のピーコックのステンレス製魔法瓶2リットルを3つ購入)に入れておき、シャワーのときに給水タンクの水6リットルに熱湯をいれると約45℃のお湯が使えるようになる(お湯80℃、水道水10℃として)という感じ。

冬期は薪ストーブの排熱で沸かしたお湯で似たようなことをしていますが、足湯用の金盥に使うお湯が要らない分、グリーンシーズンはお湯が少なくて済みますね。

家族の分もどうするかは、今後の検討課題。

2021年のエネルギー収支

上のグラフは2021年の我が家のエネルギー収支(光熱費収支)です。去年はこびっとハウスに設置した太陽光発電(売電単価21円)と6月に卒FITを迎えた母屋の太陽光発電(同42円、7月から10円)の両方のFITの売電益があったので、本年だけ売電収入が他の年より高くなっています(187,937円)。

電気代も、リーフの充電はもっぱらこびっとハウスの太陽光発電で賄ったので、去年より削減できています(18,270円 → 15,144円)。今回グラフに追加した「充電」は、急速充電のコストで、駅の駅つちゆで500円/回有料で充電する機会が何回かあったのと、日産の充電認証カードの料金です(2,200円/月ですが、リーフ購入時のキャンペーンで1、2年目は無料、3、4年目は商品券48,000円分提供、だったので3年目の今年は消費税分の200円/月だけ計上してあります)。

5年目以降は充電認証カードの料金が重くのしかかってきますが、去年は軽トラの出番が少なかったので、ガソリン代は0円だったこともあり、年間の光熱費は56,875円と3年連続で過去最低を更新しました。収支は去年だけ特別高くて128,962円となりました。

ちなみに原油価格高騰のため、自治体から灯油購入費助成金5,000円が各世帯に給付されましたが、これは計上していません。

給湯の脱炭素化を考える(その2)

「給湯の脱炭素化を考える」の続き、どんな製品やどんな電力会社、サービスメニューを選ぶべきか、を考えてみました。

太陽光発電+給湯となるとエコキュートが有力な選択肢ですが、以下が気になる点です。

- 一番気になるのが、ヒートポンプは寒冷地では効率が下がる点。しかも、冬期は発電量も減るので、買電しないといけない

- ヒートポンプは割安な夜間電力利用するので光熱費が低いという点。(東北電力には戻したくないし、今後、徐々に夜間の電気料金は値上がりする懸念もある)

- 給湯タンクにお湯を貯める貯湯ユニットタイプと逐次お湯を沸かす給湯専用タイプ、どちらが良いのか?

- エコキュートにすると余剰電力と使用電力を相殺する「Looopでんき0」というサービスはどうか。実質、20円以上(=購入電力単価)で発電した電気を買取るのと同等とのこと。その代わりに余剰電力の買取はない。

- エコキュートは壊れやすいと言われているが...

壊れやすいのはしっかり保証をつけるとして、あとは年間電力料金をシミュレーションしないと判断できなそうなので、やってみました。貯湯ユニットタイプを現状の「Looopでんき」、「Looopでんき0」、深夜割引を利用、の3ケースと、給湯専用タイプを「Looopでんき」を利用、の1ケースをシミュレーションしてグラフ化したものが以下です。縦軸は年間電気料金、横軸は日ごとの給湯利用量(リットル)。

以下の前提を置きました。

給湯温度:43℃

年間給湯保温効率:3.0

電力単価:25円/kWh(深夜割引は「よりそう+ナイト8」で基本料金1,430円+単価11.12円、年間発電量は去年の値:2847kWh、売電単価10円/kWh)

給湯ユニットの前提

沸き上がり温度:90℃

焚き上げから使用までの温度低下:5℃(昼沸かして夜使う前提)

まとめ

- 給湯専用は給湯タンク式に比べて使用量が少なければ差も少ないが、使用量が多いと格段に効率が悪い

- 毎日の使用量が100リットルくらいなら、現状のループでんきが最安。300リットルならループでんきゼロ、500リットルなら夜間電力の電気代が最安。我が家はキッチンではお湯は使わず、シャワーで(あと冬場はたまに洗濯機も)使っているだけなので、使用量は100リットル以下と思われる(未計測)

- 使用量100リットルで年間の電気代が7,600円くらいなので(本当か?)、現状の灯油給湯器と光熱費はほぼ同じくらい

- 年間給湯効率が2.0,3.5,4.0のパターンでも、多少の違いはあるものの傾向は変わらず

あてが外れたら、サービスを切り替えれば良いかな。どんな製品を選ぶかはまた書きたいと思います。

給湯の脱炭素化を考える(その1)

Photo by UK govornment Some rights reserved.

COP26が閉幕しました。この会議で「世界の気候変動対策の基準が、事実上『1.5℃』にシフトしたこと」*1 は重要ポイントですね。ただ、「シャルマ議長は檀上で『深くおわびする』と謝罪し、言葉を詰まらせながら涙した。」*2 という異例の事態は、議長が注力した石炭火力の「段階的廃止」が合意できず、「段階的削減」という表現に弱めらたから。先進国側の資金提供の約束が果たされなかったことへのインドなどからの反発が要因とも見られていて、気候変動をめぐる国際交渉の難しさを思います。

そうは言っても、脱炭素は避けられない現実で、今後も国も自治体も企業も個人もそれぞれが転換を急ぐ必要があるし、転換がうまくいけば今より幸せな未来にできる可能性があり、転換に遅れれば遅れるだけ、しっぺ返しが来る状況だと思っています。端的に言えば、光熱費や交通費などの日々の支出を低く抑えて他のことに支出を回せるか、価格高騰の煽りをもろに受け続けてじり貧になっていくのかの選択を迫られているとも言えると思います。*3 *4 *5

でも、脱炭素への転換には時間もお金もかかるので、長期の視点が必要。だからこそ、できるだけ早く転換に備える必要があります。そして、地域全体が転換するにもまずは誰かが実践して示さないと何も始まないのかも。そんな想いもあって、個人で粛々と脱炭素の取り組みを進めています。その上で弱い立場の人たちも一緒に転換するためにはどうしたらよいか、も重要な課題と思っています。

脱炭素への転換を考える時、以下の2点に着目すると整理がしやすいです。

- まずは効率化などで消費を減らし、必要分は再生可能エネルギーに切り替える

- 電気、交通、熱の3分野に分けて考える

我が家の現状や脱炭素の取り組み状況を以下にまとめました。★が化石燃料を使う(CO2を排出する)ものです。

- 電気分野: 太陽光発電+再エネ100%の電力購入(Looopでんきのenecoを契約)、独立型太陽光発電(補助的)

- 交通分野: リーフで自宅充電(たまに出かけた時に★急速充電)、★軽トラ(使用頻度少ない)

- 熱分野(暖房): 薪ストーブ、★灯油ストーブ(使用頻度少ない)

- 熱分野(給湯): ★灯油ボイラー、冬場は薪ストーブの排熱利用(補助的)、夏場はソーラークッカー(補助的)

- 熱分野(調理): ★夏場はプロパンガス、冬場は薪ストーブクッキング、夏場はソーラークッカー(補助的)

- その他: ★チェーンソー(使用頻度少ない)

ちなみに以下はエネルギー使用量の削減の取り組みです。

- 電気分野: 節電、照明器具や冷蔵庫の買い替えなど

- 交通分野: なるべく移動しないライフスタイル、近場は自転車で移動、エコドライブ

- 熱分野(暖房): 断熱工事

- 熱分野(給湯): お風呂以外ではなるべく給湯を使わない(排熱、ソーラークッカーなどを利用)

- 熱分野(調理): なるべく弱火で調理、余熱調理、ローフードなど

10年かけて電気、交通、熱分野(暖房)の脱炭素がだいぶ進んだので、次は熱分野(給湯、調理)を考えています。調理は太陽光発電+IHという選択肢になかなか気が進まないので、まずは給湯から。

給湯の脱炭素化の選択肢として思いつくのはこんなところでしょうか。

・電化(再エネの電気で給湯)

・太陽熱温水器

・薪ボイラー

・地中熱利用

・地域暖房/給湯

豪雪地帯の冬の日照時間を考えると、太陽熱温水器はつらい。日々の運用を考えると薪ボイラーもきびしい。地中熱利用は新築に限りますかね。地域暖房は個人ではできない。ということで消去法で電化を考えています。機器効率を考えるとヒートポンプ利用となるので、エコキュートが現実的な選択肢になってくるでしょうか。

あとは、我が家の石油給湯器が1999年製でそろそろ交換時期かな?というのと、冬期は雪で土間の出入口が困難になるし、最近は給湯器もかなり納期遅れが発生しているので、壊れてから交換というのはかなりリスキー。それと、今年卒FITして最近は日が差すとなるべく電気ケトルでお湯を沸かして保温ポットに入れるのが習慣化しつつあり、お風呂の給湯も太陽が生み出す電気をなるべく使いたい、という気持ちもあります。

では、どんな製品やどんな電力会社、サービスメニューを選ぶべきか、次回のブログ記事で書きたいと思います。

*1 COP26の成果と課題、現地入りしたNGOが解説|オルタナ

https://www.alterna.co.jp/42739/

*2 環境省の「COP26結果概要」に「石炭」の文言なし|オルタナ

https://www.alterna.co.jp/42826/

*3 石油ショック、再来の兆候…原油価格が在庫急減で高騰、シェールオイル枯渇の鉱区も|business journal

https://biz-journal.jp/2021/10/post_259458.html

*4 家庭を苦しめる原油高騰の裏側を分析|エナシフTV

https://www.youtube.com/watch?v=vS44DOu_ZaQ

*5 【経済の深層】安い日本 超円安時代|デモクラシータイムス

https://www.youtube.com/watch?v=5wdb57ZhgTY